(tratto da “GSA Igiene Urbana” n 4- 2010)

Nel più recente romanzo dello scrittore americano E. L. Doctorow la storia di due fratelli newyorchesi che si erano riempiti la casa di cianfrusaglie viene trasformata in un’epica che allude alle vicende dell’intera umanità: dagli albori della civiltà, contrassegnati dal canto di Omero alla sua estinzione sotto il cumulo dei rifiuti prodotti senza saperli gestire.

Nel più recente romanzo dello scrittore americano E. L. Doctorow la storia di due fratelli newyorchesi che si erano riempiti la casa di cianfrusaglie viene trasformata in un’epica che allude alle vicende dell’intera umanità: dagli albori della civiltà, contrassegnati dal canto di Omero alla sua estinzione sotto il cumulo dei rifiuti prodotti senza saperli gestire.

La sindrome di Collyer è una patologia che si manifesta con una pulsione ad accumulare oggetti inutili e a trattenerli tutti presso di sé, anche quando non si usano. In misura limitata ne siamo tutti un po’ affetti, ma la possiamo osservare quasi tutti i giorni nel comportamento delle cosiddette bag-ladies, signore – sono quasi sempre donne; se fossero maschi non esiteremmo forse a chiamarli “barboni” – che vivono in strada trascinandosi dietro un carrello del supermercato con un sacco di vestiti che non indosseranno mai. Ma succede di frequente anche che, senza vivere per strada, come sede di questo accumulo si elegga la propria casa: accade spesso in età avanzata a persone che vivono sole; e lo si scopre per lo più al momento della loro morte, quando ai parenti, agli amici o ai servizi sociali, costretti ad occuparsi di una persona di cui non si sono mai curati fin che era invita, tocca provvedere allo sgombero di locali ripieni fino al soffitto di ogni sorta di cianfrusaglie.

La sindrome prende il nome da due fratelli newyorchesi,, Homer e Langley Collyer, discendenti da una eminente famiglia “wasp” (bianchi e americani fin dalle origini del paese) di New York, i quali, nella prima metà del secolo scorso, si erano progressivamente ritirati nella loro magione signorile, posta al confine settentrionale di Central Park, nella Fifth Avenue (la strada più lussuosa della città), rompendo i ponti con tutti i possibili contatti sociali, fino al punto di farsi tagliare luce, acqua e gas per non voler pagare le relative bollette e accumulando nella loro casa di tre piani con giardino una quantità incredibile di materiali i più disparati, fino a venirne letteralmente soffocati.

Homer era cieco – lo era diventato progressivamente nel tempo – ed aveva uno straordinario talento musicale: in gioventù aveva anche dato dei concerti. Langley era ingegnere e aveva il pallino delle invenzioni. Morti i genitori si erano insediati nella loro casa, si erano a poco a poco liberati dei domestici – alle necessità di Homer provvedeva il fratello, anche somministrandogli strane cure di sua invenzione che lo avrebbero dovuto guarire dalla cecità – fino a che in quella casa, prima l’uno, schiacciato dal crollo di una montagna di giornali e altri materiali accumulati, e poi l’altro, per inedia, dato che il fratello non poteva più provvedere a lui, erano morti.

Il decesso era stato scoperto in seguito al fetore emanato dal corpo in putrefazione di Langley, ormai morto da diversi giorni, ma il primo ad essere trovato da una squadra di pompieri era stato il corpo di Homer, morto da non più di 24 ore. Quello di Langley, ormai divorato dai topi, sarebbe stato trovato più di un mese dopo, non prima di aver rimosso buona parte dei rifiuti e dei materiali vari che lo sommergevano. Questo ritardo nel rinvenimento del suo corpo aveva alimentato la leggenda che Langley fosse scappato da qualche parte, tanto che per un mese la polizia gli aveva dato la caccia in ben tredici Stati diversi!

Alla loro morte, tra le centotrenta tonnellate di materiali rimossi dalla casa, erano state tra l’altro ritrovati oggetti come carrozzine per bambini, bambole, biciclette arrugginite, cibo avariato, pelapatate, una collezione di fucili, candelabri di cristallo, bocce, attrezzature fotografiche, il soffietto di una carrozza a cavalli, diversi cavalletti, tre manichini, molti quadri, molte foto di pin-up girls, diverse reti per letto arrugginite, stufe a kerosene, un seggiolone, 25.000 libri (migliaia di manuali di medicina – il padre era medico – di ingegneria e di diritto), organi umani conservati in formalina, otto gatti ancora vivi, un’auto Ford modello T che Langley (anticipando il progetto Totem realizzato dalla Fiat negli anni ’70) aveva cercato di adattare alla generazione di quella corrente elettrica che l’azienda cittadina non gli erogava più.

E poi orologi, centinaia di metri di tessuto e di sete mai usate, molti abiti intonsi, 14 pianoforti sia a coda che verticali, un clavicembalo, due organi, diversi banjo, violini, una balalajca, un organetto, un grammofono, molti dischi e un numero infinito di pacchi di giornali che coprivano tutti gli anni della loro reclusione. Langley li conservava sostenendo che lo faceva per permettere al fratello, quando avesse recuperato la vista grazie alle sue cure, di ricostruire gli avvenimenti che si era perso.

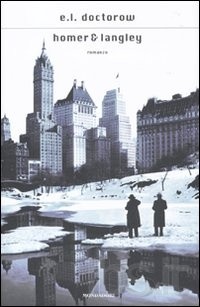

Di questa stravagante coppia di fratelli si era già occupata la cronaca newyorkese quando erano ancora in vita: prima favoleggiando di una loro esistenza segreta di lussi orientali, suggerita dalla riservatezza totale in cui si erano immersi. Poi per via della perdita progressiva di decoro prodotta da quella casa-discarica, contro le cui finestre diversi ragazzi avevano preso l’abitudine di tirar pietre. Alla loro vita si sono poi ispirati una pièce teatrale, un film e alcuni romanzi. Di questi, l’ultimo in ordine di tempo è Homer e Langley di E. L. Doctorow (l’autore del più noto Ragtime), ora in traduzione italiana presso Mondadori.

Come in tutte le sue opere, anche in questa Doctorow mischia fatti storici estremamente ben documentati con invenzioni di fantasia che gli permettono di dare alle vicende narrate il senso che vuole estrarre dalla vita dei suoi personaggi. In questo caso, Doctorow fa nascere e morire i due fratelli un po’ più tardi di quanto sia avvenuto in realtà. Colloca la nascita alla fine dell’800, per permettere a Langley, che era il minore dei fratelli, di partecipare alla prima guerra mondiale: sul fronte delle Ardenne, dove l’iprite gli avrebbe devastato per sempre la salute e tolto il senno. E li fa morire a metà degli anni ’70, in piena guerra del Vietnam, trasformandoli, grazie all’eccentricità della loro vita, dei loro abiti molto casual, dei loro modi – portavano, fin da giovani, i capelli lunghi fino alle spalle – delle specie di guru per un gruppo di hippy che si sarebbero introdotti in casa loro ricevendone partecipata ospitalità.

Tutta la narrazione – che Doctorow finge scritta da Homer su una macchina da scrivere con i tasti in braille negli ultimi anni della sua vita, fino alle ore finali in cui aspetta invano che il fratello gli venga a portare, come d’abitudine, da mangiare – ha l’andamento di una epopea dove le vicende della città e la storia del mondo vengono vissute dall’interno di una casa impenetrabile, attraverso i materiali che Langley va accumulando.

“Sono Homer, il fratello cieco”. Inizia così il memoriale dove il rimando al mitico autore dell’Iliade e dell’Odissea è tutto meno che casuale. Le vicende che Homer ha da narrare sono necessariamente limitate all’orizzonte ristretto della musica che suonava, delle cose che poteva toccare, delle voci dei domestici e dei sempre più rari visitatori (fino all’irruzione degli hippy, che restano comunque una parentesi temporanea nella vita dei fratelli), dei cibi sempre più scarsi somministratigli dal fratello dopo la morte o l’abbandono della originaria servitù, fino all’incontro casuale con Jacqueline, una giornalista francese che, a differenza di tutti i suoi colleghi, non è morbosamente interessata a vedere che cosa c’è dietro la porta di quella casa. E a cui Homer dedica il memoriale che sta scrivendo. Insomma, quello che ci viene presentato è l’orizzonte di una persona reclusa e cieca, anche se, come ci dice subito, “la mia vista non se ne è andata di colpo: è stata una lenta dissolvenza, come nei film).

Poche le vicende che ha da narrare: la partenza dei genitori per un viaggio in Europa, la loro morte per l’epidemia di spagnola, il ritorno del fratello dal fronte, alcuni brevi incontri sessuali, prima con una domestica decisa ad appropriarsi dei beni di casa, e per questo cacciata; poi con una delle ragazze del gruppo hippy. Il matrimonio del fratello, durato pochissimo, e l’innamoramento di entrambi per una ragazza au pair, che accompagnava Homer al cinema, allora muto, dove lui suonava il piano in base alla descrizione che la ragazza gli faceva di quanto succedeva sullo schermo; e che finirà suora missionaria prima in Africa e poi in Centro America. E poi, gli scontri con i funzionari delle banche, delle società fornitrici di elettricità, di gas, di acqua, che bussano senza risultati alla porta di casa per farsi pagare, e la serie ininterrotta di oggetti con cui Langley continua a riempire la casa, compresi tutti i giornali del mattino e della sera che nel memoriale di Homer non vengono accumulati per il giorno in cui gli tornerà la vista, ma perché il fratello persegue un progetto folle di fare un giornale totale, dove tutte le notizie di ogni luogo e di ogni epoca siano concentrate in un solo numero.

Naturalmente anche in questo memoriale a farla da padrone sono gli oggetti accumulati, che Homer non vede; che a volte non riesce nemmeno a toccare, ma del cui arrivo il fratello lo tiene puntualmente al corrente.

“Noi non avevamo un orto di guerra – racconta Homer – Il nostro giardino era stato adibito a deposito di oggetti accumulati nel corso degli anni, che avevamo comprato o recuperato in previsione di una possibile utilità futura: un vecchio frigorifero, scatole di giunti e tubi idraulici, cassette di bottiglie del latte, reti e testate di letti, una carrozzina senza ruote, diversi ombrelli rotti, una chaise-longue sdrucita, un autentico idrante, gomme d’automobile, cataste di scandole, rottami di legno, e così via. Una volta amavo sedermi in quel piccolo giardino, dove i raggi del sole facevano una breve comparsa verso mezzogiorno. C’era una specie di albero infestante che mi piaceva considerare una propaggine di Central Park, ma ero stato contento di rinunciare al giardino per togliere un po’ di roba dalla casa, perché ogni stanza stava diventando una sorta di percorso a ostacoli”.

La fine della guerra era stata peraltro una grande occasione per l’accumulazione primitiva; cioè per quel promo inizio di una raccolta di oggetti che non avrebbe più avuto fine:

“Alla fine della guerra, durante la quale la forza produttiva dell’economia americana aveva prodotto in eccesso ogni cosa necessaria ai soldati, io e Langley avevamo raccolto, oltre alle maschere antigas, eccedenze militari bastanti ad allestire un esercito tutto per noi. Secondo Langley, l’equipaggiamento bellico costava talmente poco, nei mercatini delle pulci, da rappresentare un’occasione di affari. Possedevamo cartucciere, scarponi, elmetti, borracce, gavette di latta con posate di latta, tasti telegrafici, detti bug, ideati per l’Army Signal Corps, un tavolo coperto di pantaloni grigioverdi e giubbe militari alla Ike, tenute di fatica, coperte di lana robusta, coltellini tascabili, binocoli, scatole di decorazioni e così via. Gli anni attraversavano la nostra casa come un vento, e quelli erano gli oggetti depositati dai venti di guerra. Langley non definì mai i dettagli delle sue occasioni di affari. E così, insieme a tutto il resto, elmetti, scarponi e compagnia bella rimasero là dove si erano depositati, manufatti di ardori del passato, quasi che la nostra casa fosse un museo”.

Se Homer si era lentamente assuefatto a questa progressiva invasione che lo spossessava dei suoi spazi, l’irruzione in quella casa di estranei che non si aspettavano certo uno spettacolo del genere li lasciava invece sconcertati. Per esempio, un’incursione di pompieri messi in allarme da un inizio di incendio viene registrato dal cieco Homer in questo modo:

“Ma i suoi uomini, forse sbalorditi dalla collezione di nostro padre lì esposta, gli organi umani e i feti galleggianti dentro vasi di formalina, le tonnellate di libri che traboccavano artisticamente dagli scaffali, i vecchi sci di legno nell’angolo, le sedie accatastate una sull’altra, le fioriere piene di terra degli esperimenti botanici di nostra madre, l’anfora cinese, l’orologio del nonno, i meccanismi interni di due pianoforti, gli alti ventilatori elettrici, le numerose valigie e il baule, le cataste di giornali accumulate negli angoli e sopra la scrivania, la vecchia borsa da medico in pelle nera screpolata da cui spuntava lo stetoscopio – tutte prove di una vita ben vissuta – insomma, di fronte a tutto questo gli uomini sembravano incapaci di muoversi”.

Soltanto gli hippy che si installano per qualche tempo in casa loro sembrano non stupirsi di nulla ed anzi si mettono al seguito delle manie di Langley:

“Connor, il fumettista occhialuto, amava raccattare oggetti che secondo lui sarebbero piaciuti a Langley. Tutti sembravano interpretare la sua tendenza all’accumulo come un ethos. Ero certo che non fosse interessato a una delle ragazze: guidare quella gente sembrava il suo modo di stabilire una relazione con loro, novello Fagin con la sua banda di piccoli borsaioli londinesi. In tutti quegli anni io ero stato il suo unico pubblico. Adesso lo avevano eletto guru. Come lo applaudirono quando buttò fuori a calci dal seminterrato il con¬tatore dell’acqua!”

D’altronde è una sensazione che quei ragazzi così giovani trasmettono persino al fratello cieco:

“Ascoltai il loro silenzio come se fossi in chiesa. Nella luce fioca della sala da pranzo contemplarono sbigottiti la Model T, con le gomme a terra e le ragnatele degli anni drappeggiate intorno come un’intricata matassa, e una delle ragazze, Lissy – quella a cui mi sarei legato – esclamò «Oh, wow!» e io considerai la possibilità, dopo aver bevuto troppo vino cattivo, che io e mio fratello fossimo diventati, volenti o nolenti e ipso facto, i profeti di una nuova era”.

L’epopea dei Collyer è comunque l’epopea della decadenza di una stirpe dalle grandi origini che termina la sua parabola sommersa dai rifiuti, come succede o rischia di succedere all’intera società di cui facciamo parte:

“La casa, a quel punto della nostra vita, era ormai un labirinto di viottoli pericolosi, pieno di ostacoli e vicoli ciechi. Se c’era luce a sufficienza era possibile farsi strada negli zigzaganti corridoi di balle di giornali, o trovare un varco infilandosi di traverso fra mucchi di oggetti vari – parti meccaniche di pianoforti, motori avvolti nei cavi di alimentazione, cassette degli attrezzi, quadri, pezzi di carrozzerie di automobili, copertoni, sedie accatastate, tavoli sopra tavoli, testate di letti, barili, pile di libri crollate, lampade d’antiquariato, pezzi di mobili dei nostri genitori, tappeti arrotolati, mucchi di vestiti, biciclette – ma occorreva il dono naturale di un cieco, quello di percepire la posizione degli oggetti dall’aria che li circondava, per andare da una stanza all’altra senza ammazzarsi”.

E se il memoriale inizia in forma quasi epica, con un richiamo esplicito al poeta Omero, la sua conclusione è un grido soffocato di una persona priva di qualsiasi autonomia, che non ha più alcuna possibilità di mettersi in salvo: “Jacqueline, da quanti giorni non mangio? C’è stato uno schianto, l’intera casa ha tremato. Dov’è Langley? Dov’è mio fratello?”

Guido Viale